Das Wichtigste in Kürze:

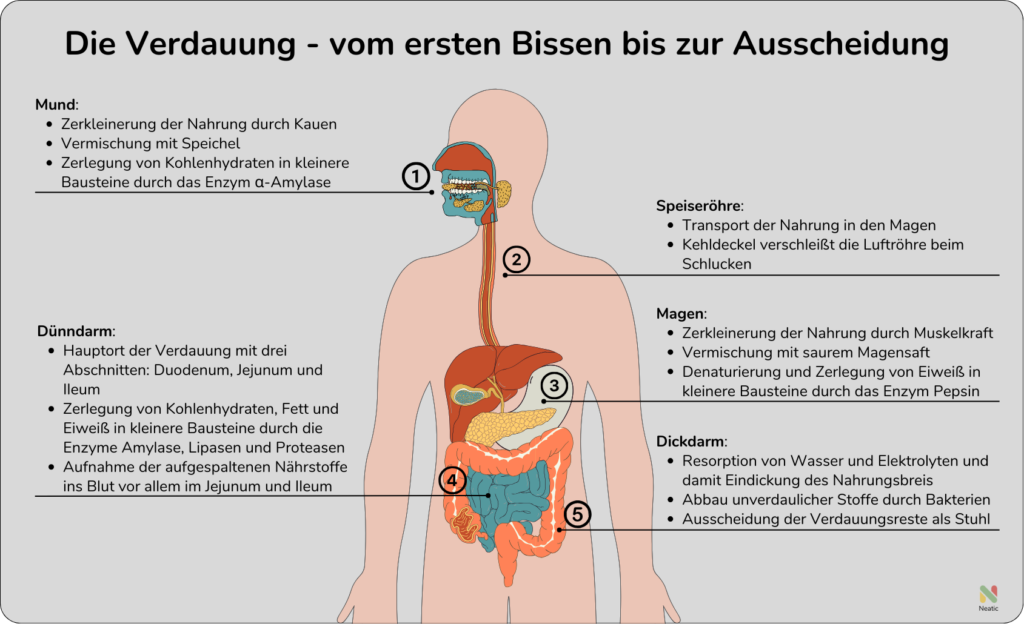

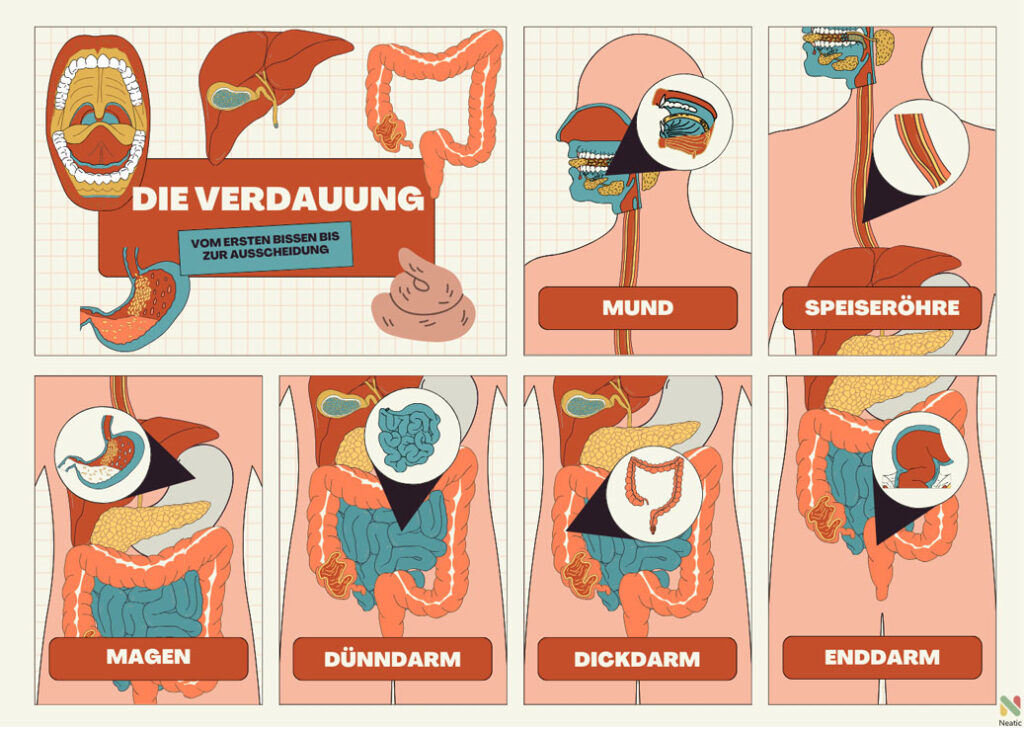

- Die Verdauung beginnt im Mund. Die Nahrung wird zerkleinert, mit Speichel vermischt und über die Speiseröhre in den Magen weitertransportiert.

- Im Magen und Dünndarm passiert der Großteil der Verdauung. Nährstoffe werden durch Enzyme zersetzt und ins Blut aufgenommen.

- Der Dickdarm entzieht dem Speisebrei Wasser, Bakterien verwerten Reste und dann wird der Stuhl ausgeschieden.

Wir alle essen jeden Tag mehrfach. Meistens morgens, mittags und abends, sowie eine bis zwei Zwischenmahlzeiten. Essen ist lebensnotwendig. Die Frequenz ist eher eine persönliche Präferenz. Einige fasten mehrere Stunden am Tag und essen nur zu bestimmten Zeiten, andere wiederum essen nur dann, wenn der Körper signalisiert, dass er Hunger hat. Aber hast Du Dich schon mal gefragt, was genau in Deinem Körper passiert, wenn Du etwas gegessen hast?

Der Vorgang, feste oder flüssige Nahrung über den Mund aufzunehmen und dann am Ende auszuscheiden, heißt Verdauung. Die Verdauung ist der Prozess, bei dem Nahrung in kleine Moleküle zerlegt wird, damit der Körper Nährstoffe resorbieren, also aufnehmen kann.

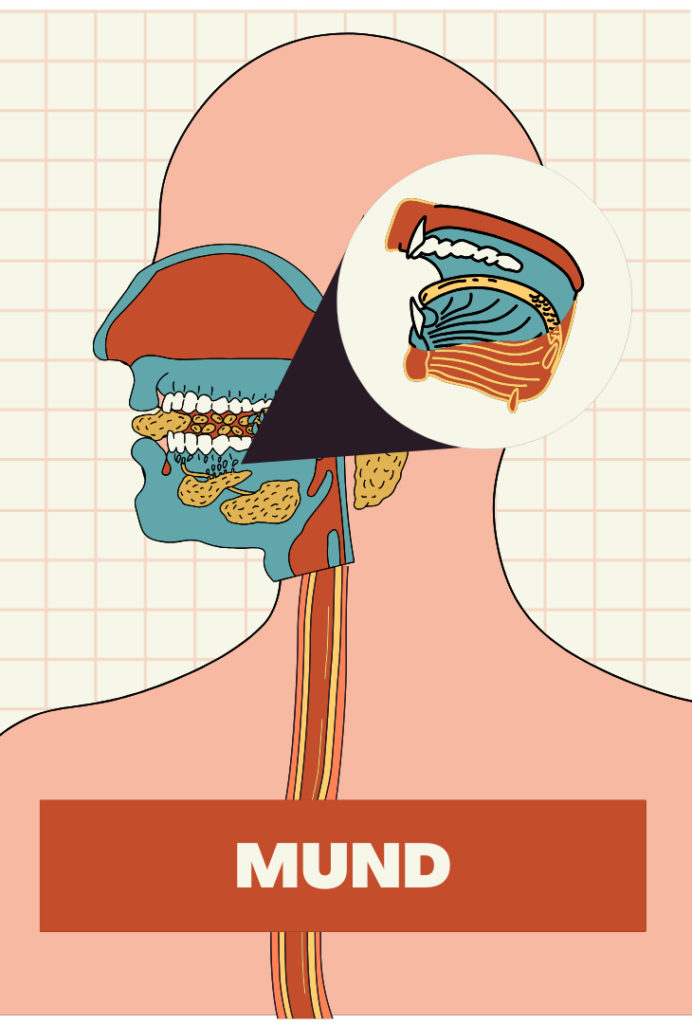

1. Mund – Start der Verdauung

Die Nahrung wird über den Mund aufgenommen. Die Zähne zerkleinern die Nahrung mechanisch in kleinere Stücke. Das Riechen an der Nahrung sowie das Kauen und Schmecken regen die Speicheldrüsen an, Speichel zu produzieren. Am Tag werden etwa 1,5 Liter Speichel produziert. Dieser Speichel enthält das Verdauungsenzym α-Amylase, welche schon im Mundraum damit beginnt, die Stärke z.B. in Kartoffeln oder Brot in Zweifachzucker zu zerlegen. Je mehr die Nahrung durch Kauen zerkleinert wird, umso größer wird ihre Oberfläche und die Verdauungsenzyme können besser wirken. Durch den Speichel wird die Konsistenz der Nahrung zu einem Brei verändert, sodass diese leichter durch die Speiseröhre gleiten kann. Die Zunge formt die zerkleinerte Nahrung zu einem Bolus und schiebt diesen in den Rachen. Hier beginnt der Schluckreflex. Je besser die Nahrung durch das Kauen zerkleinert wurde, umso leichter kann sie den gesamten Magen-Darm-Trakt passieren.

Durch den Geschmack, der beim Kauen im Mund wahrgenommen wird, geben die Magendrüsen Magensaft ab und der Magen bereitet sich auf die Ankunft der Nahrung vor.

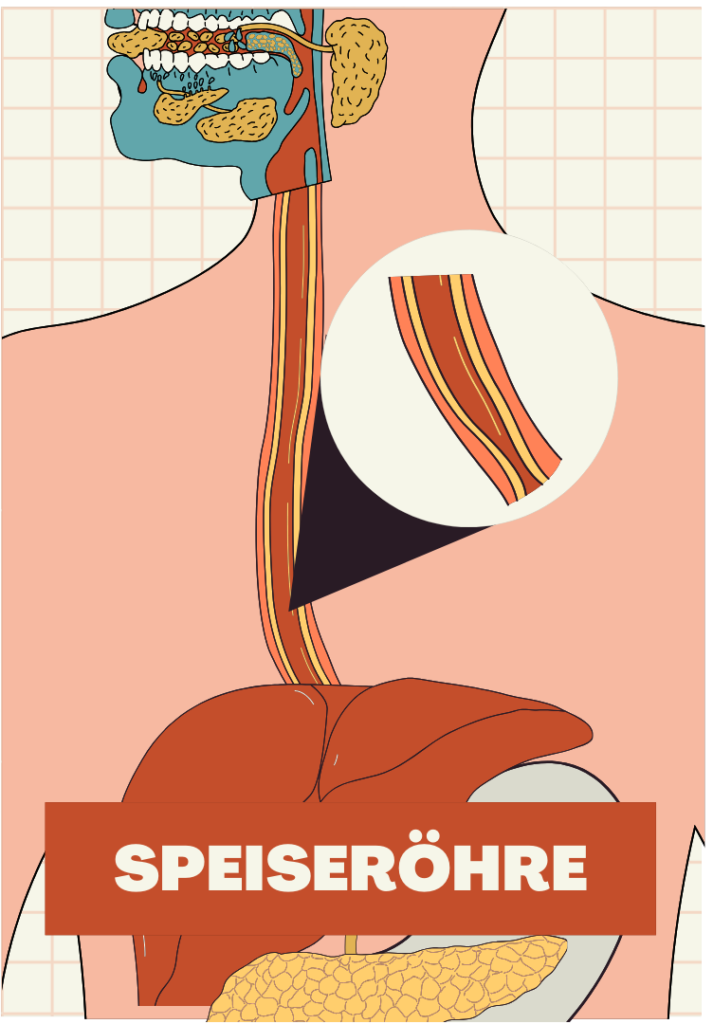

2. Speiseröhre – Transport der Nahrung

Die Speiseröhre ist ein ca. 25 Zentimeter langer Muskelschlauch, der als Transportweg der Nahrung vom Mund in den Magen dient. Der Nahrungsbrei wird durch wellenförmige Peristaltik (Muskelbewegung) in den Magen transportiert. Damit keine Nahrung in die Luftröhre gelangt, verschließt der Kehldeckel des Kehlkopfes die Luftröhre. Die Schleimhaut der Speiseröhre produziert Schleim, damit die Nahrung besser gleiten kann. Am unteren Ende der Speiseröhre befindet sich ein Schließmuskel. Dieser öffnet sich, um Nahrung in dem Magen zu lassen, verschließt sich dann aber wieder, um den Rückfluss der Magensäure aus dem Magen zu verhindern. Gelangt diese dennoch mal in die Speiseröhre, kann sie Verätzungen hervorrufen, die schmerzhaft sind und die Schleimhaut der Speiseröhre dauerhaft schädigen können. Ein häufiger Rückfluss von Magensäure führt zu einer Entzündung der Speiseröhre, die als Refluxösophagitis bezeichnet wird und langfristig das Risiko für Komplikationen wie Narbenbildung, Verengung der Speiseröhre oder sogar Speiseröhrenkrebs erhöhen kann.

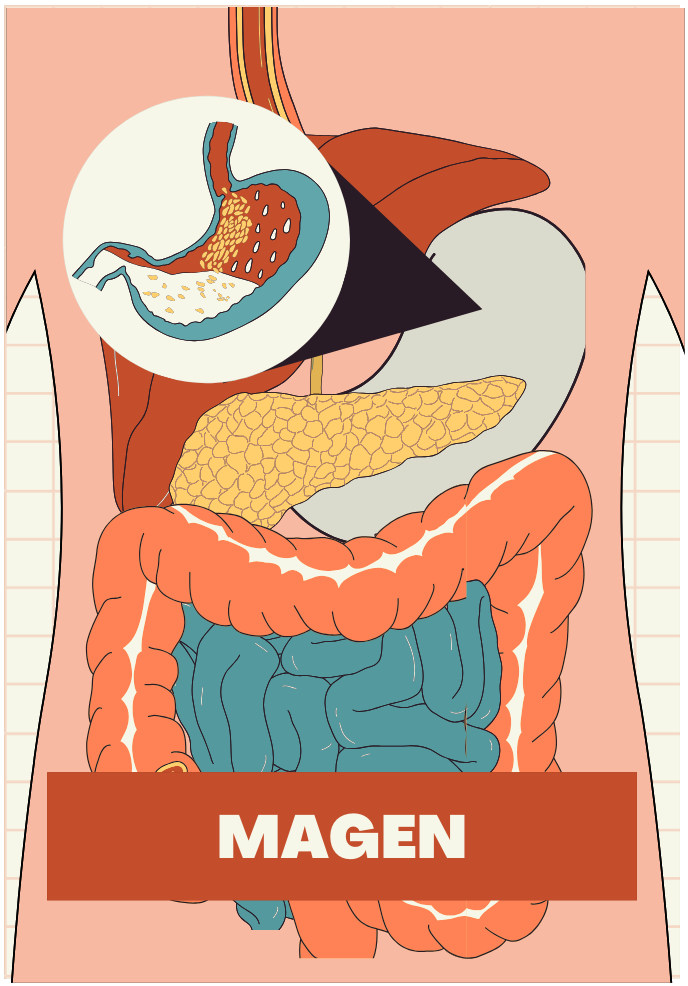

3. Magen – Mechanische und chemische Verarbeitung der Nahrung

Der Magen ist erstmal ein Auffangbehälter für die Nahrung und ist mit einer Schleimhaut ausgekleidet. Zunächst wird die Nahrung durch die wellenförmigen Bewegungen der Magenmuskulatur mechanisch geknetet und mit Magensaft vermischt. Im Magen werden ca. 2 Liter Magensaft über den Tag produziert. Dieser wird von speziellen Zellen in der Magenschleimhaut hergestellt. Der Magensaft enthält Salzsäure, Schleim sowie Pepsinogen, das die Vorstufe des Enzyms Pepsin darstellt. Die Salzsäure hat mehrere wichtige Funktionen: Sie tötet Krankheitserreger ab, denaturiert Eiweiß (verändert die Struktur, damit es leichter abgebaut werden kann) und aktiviert Pepsinogen zu Pepsin. Pepsin beginnt dann, die großen Eiweißmoleküle in kleinere zu zerlegen. Die Nebenzellen des Magens produzieren einen alkalischen Magenschleim, der den Schleimstoff Mucin enthält. Dieser sorgt dafür, dass die Magenwand vor der aggressiven Salzsäure geschützt wird. Der gesamte Prozess verwandelt die Nahrung allmählich in eine dickflüssige, breiige Masse, die als Chymus bezeichnet wird. Der Magen gibt den Chymus portionsweise durch den Magen-Pförtner, den Schließmuskel am Ende des Magens, in den Dünndarm weiter. Insgesamt bleibt die Nahrung je nach Zusammensetzung zwei bis sechs Stunden im Magen. Ein hoher Fettanteil der Nahrung verzögert die Magenentleerung, während stark zerkleinerte, zuckerreiche sowie flüssige Nahrung schneller den Magen verlässt.

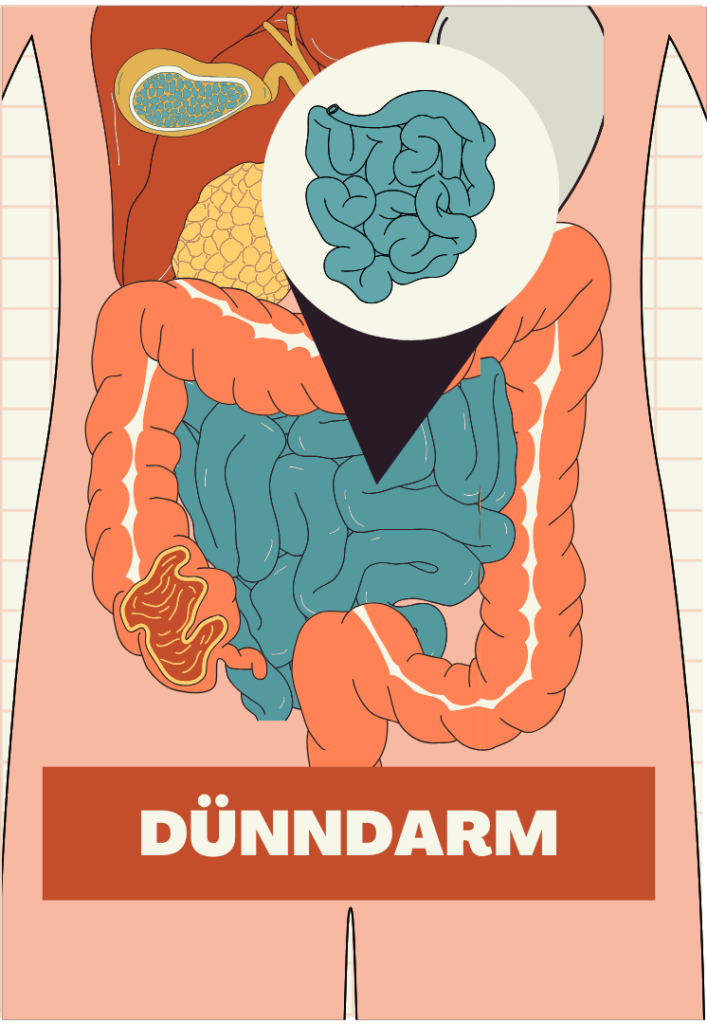

4. Dünndarm – Hauptort der Verdauung und Nährstoffaufnahme

Der Dünndarm ist etwa 5 bis 6 Meter lang. Seine Aufgabe ist es, den Nahrungsbrei zu mischen, weiter zu verdauen und die Nahrung mit peristaltischen Bewegungen in Richtung Dickdarm zu schieben. Die Dünndarmschleimhaut bildet ca. 1 bis 2 Liter Verdauungssaft pro Tag. In dem Verdauungssaft ist ebenfalls der Schleimstoff Mucin enthalten, der den Darm vor der Magensäure und anderen schädigenden Stoffen schützt. Der Dünndarm verläuft in gewundenen Darmschlingen und besteht aus drei Abschnitten:

- Das Duodenum (Zwölffingerdarm) ist der erste Abschnitt des Dünndarms. Hier wird der saure Chymus, aus dem Magen neutralisiert. Diese Neutralisierung erfolgt durch den alkalischen Bauchspeichel, der von der Bauchspeicheldrüse bereitgestellt wird. Pro Tag werden ca. 1,2 bis 1,5 Liter Bauchspeichel produziert. Gleichzeitig werden wichtige Verdauungsenzyme wie Amylase, Lipasen und Proteasen von der Bauchspeicheldrüse in den Zwölffingerdarm abgegeben. Diese Enzyme zerlegen Kohlenhydrate, Fette und Eiweiße in kleinere Bausteine. Zusätzlich werden Gallensäuren, die von der Leber produziert und in der Gallenblase gespeichert werden, in den Zwölffingerdarm freigesetzt. Sie emulgieren Fette. Das bedeutet, dass sie die großen Fettmoleküle aus der Nahrung in kleinere Tröpfchen zerlegen. Somit hat das Enzym Lipase eine größere Angriffsfläche, um die Triglyceride (Fette) in Glycerin und freie Fettsäuren zu spalten. Diese werden dann vom Körper über die Darmwand aufgenommen. Ohne Emulgierung könnte nur ein kleiner Teil der Fettmoleküle aufgenommen werden.

Der Zwölffingerdarm koordiniert somit den chemischen Abbau der Nahrung und bereitet sie für die weitere Verarbeitung in den nächsten Abschnitten des Dünndarms vor. Es stellt sicher, dass der Nahrungsbrei optimal aufgespalten wird und der Körper die enthaltenen Nährstoffe effizient nutzen kann.

- Das Jejunum (Leerdarm) ist der zweite Abschnitt des Dünndarms. Hier wird der Nahrungsbrei aus dem Zwölffingerdarm weiter durch Enzyme zerlegt und die meisten Nährstoffe werden über die Darmwand in den Blutkreislauf aufgenommen. Damit die Nährstoffe maximal effizient aufgenommen werden können, besitzt die Schleimhaut im Leerdarm Darmzotten (fingerförmige Ausstülpungen) und Mikrovilli (mikroskopisch kleine Fortsätze). Diese vergrößern die Aufnahmefläche zu einer Fläche von bis zu 200 Quadratmetern. Darüber werden die gespaltenen Makronährstoffe (Kohlenhydrate in Form von Einfachzuckern, Eiweiße in Form von Aminosäuren und Fette in Form von Glycerin und freien Fettsäuren) ins Blut aufgenommen. Außerdem werden die fettlöslichen Vitamine A, D, E, K sowie wasserlösliches Vitamin C, alle B-Vitamine (außer B12) und die Mineralstoffe Calcium, Chlorid, Kalium, Magnesium und Natrium aufgenommen.

- Das Ileum (Krummdarm) ist der letzte Abschnitt des Dünndarms. Dieser hat vor allem die Aufgabe, Nährstoffe aufzunehmen, die in den vorherigen Abschnitten des Darms noch nicht vollständig resorbiert wurden. Der Krummdarm ist der einzige Abschnitt, der Vitamin B12 aufnimmt sowie Gallensäuren rückresorbiert. So können die Gallensäuren wiederverwendet werden. Der Krummdarm ist ebenfalls mit Darmzotten und Mikrovilli ausgestattet. Außerdem nimmt er auch Wasser und Elektrolyte auf, wodurch der verbleibende Nahrungsbrei weiter eingedickt wird. Über den Tag verteilt werden bis zu 8 Liter aus Trinkflüssigkeit, Nahrung und Verdauungssekreten (Speichel, Magensaft, Bauchspeicheldrüsensekret, Gallensaft, Darmsaft) rückresorbiert. Alle Nahrungsbestandteile, die bis hierhin nicht resorbiert wurden, wie unverdauliche Ballaststoffe, werden an den Dickdarm weitergeleitet.

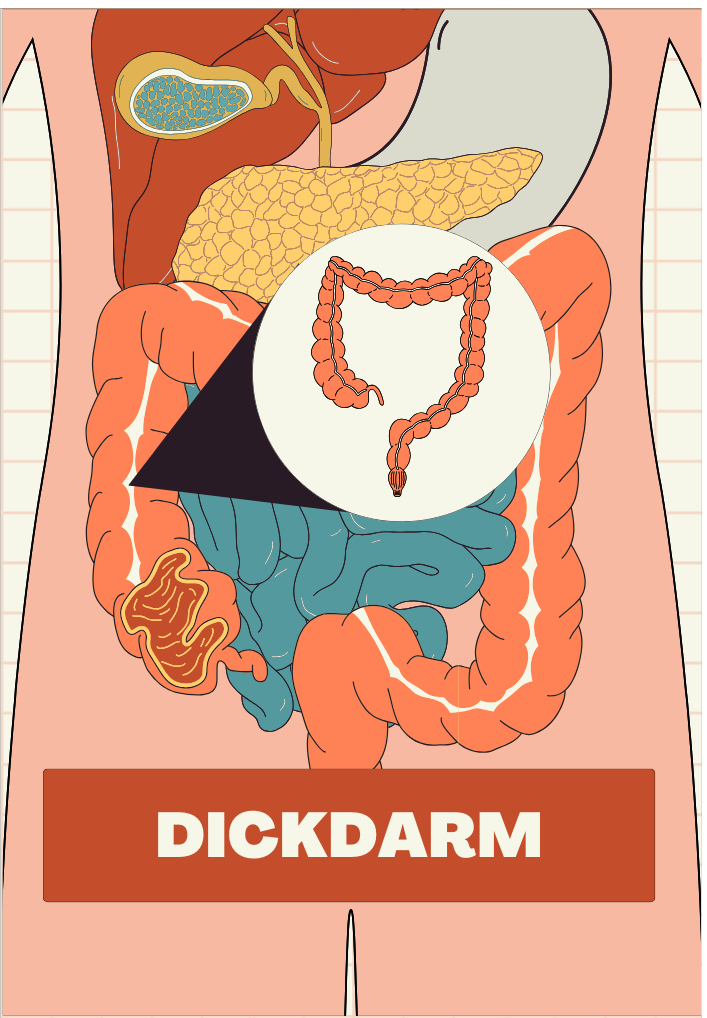

5. Dickdarm – Wasseraufnahme und Resteverwertung

Im Dickdarm wird vor allem die Resorption von Wasser und Elektrolyten wie Kalium und Natrium aus dem verbleibenden Nahrungsbrei durchgeführt. Nachdem der Nahrungsbrei aus dem Ileum in den Dickdarm gelangt ist, enthält er noch ca. 0,5 bis 1,5 Liter Wasser sowie unverdauliche Bestandteile wie Ballaststoffe. Der Dickdarm entzieht dem Nahrungsbrei einen Großteil des Wassers, wodurch dieser eingedickt wird und sich langsam zu Stuhl bildet. Der Dickdarm besitzt keine Zotten, sondern Krypten. Das sind Vertiefungen, die Schleim produzieren. Der Stuhl wird mit dem Schleim vermischt, damit dieser besser gleiten kann. Die Peristaltik im Darm ist eher träge im Vergleich zum restlichen Magen-Darm-Trakt. Nur etwa alle vier bis sechs Stunden wird der Darminhalt weiterbefördert. Bis zur Weiterbeförderung wird der Darminhalt durch die Antiperistaltik, das sind gegenläufige peristaltische Bewegungen, hin- und herbewegt. Somit kann die Flüssigkeit besser resorbiert werden. Während des Prozesses arbeiten bei einem gesunden Menschen rund 400 verschiedene Bakterienarten, die als Darmmikrobiom bezeichnet werden, im Dickdarm. Diese Bakterien bauen wasserlösliche Ballaststoffe weiter ab und produzieren dabei Gase sowie kurzkettige Fettsäuren. Der Dickdarm ist also nicht nur für die Wasseraufnahme zuständig, sondern spielt auch eine Rolle bei der Verwertung von Nahrungsbestandteilen, die der Körper im Dünndarm nicht aufspalten konnte. Die Nährstoffe, die von den Bakterien produziert werden, gelangen in die Blutbahn, während die unverdaulichen Reste, Bakterien und abgestorbenen Zellen als Stuhl weiter in den Enddarm transportiert werden.

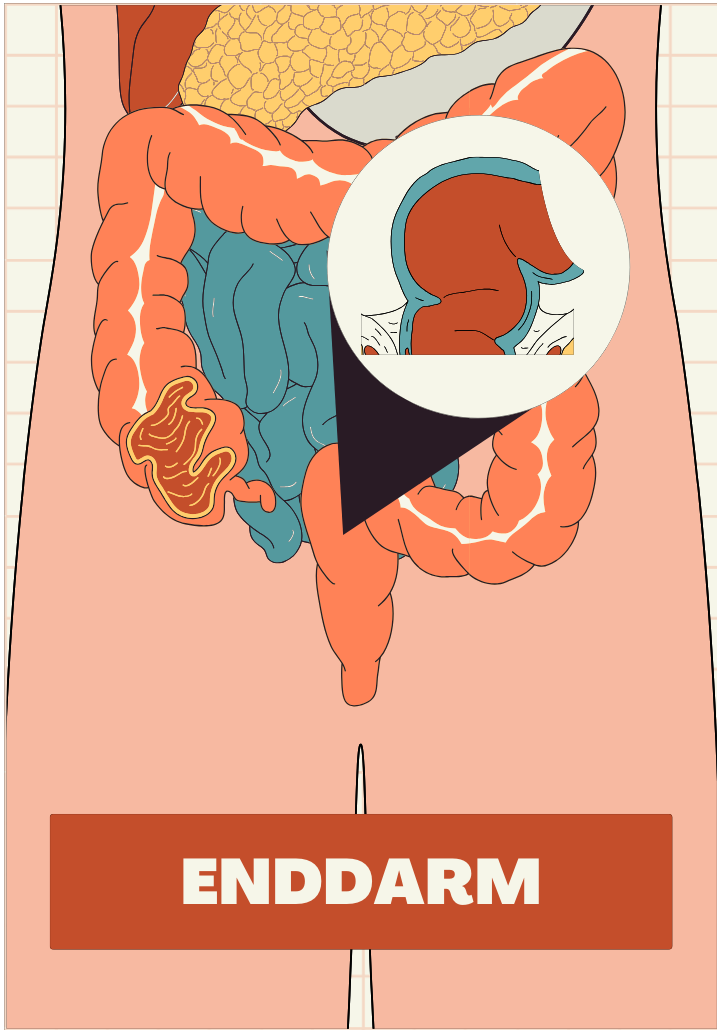

6. Enddarm und Anus – Ausscheidung

Im Enddarm endet der Verdauungsprozess. Dort wird der Stuhl bis zur Ausscheidung vorübergehend aufbewahrt. Jedes Mal, wenn Stuhl eintrifft, dehnt sich der Enddarm aus. Spezialisierte Nerven überwachen den Druck und die Füllung. Sobald der Enddarm gefüllt ist, wird ein Reflex ausgelöst, der dem Körper signalisiert, sich auf die Darmentleerung vorzubereiten.

Die Entleerung erfolgt, wenn die Person in einer geeigneten Position ist und den äußeren Schließmuskel bewusst öffnet. Ca. 100 bis 200 g Stuhl wird dann pro Tag über den Anus ausgeschieden.

Die während der Verdauung zerlegten Makronährstoffe werden in Deinen Zellen wieder zusammengesetzt und können so als Energiespeicher verwendet werden. Diesen Vorgang nennt man Anabolismus. Mehr Informationen zu den Themen Anabolismus, Katabolismus und Stoffwechsel allgemein findest Du hier.

Literaturverzeichnis

Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft: Gutes Bauchgefühl. Gesundheit beginnt im Darm. In: Kompass Ernährung (3/2021), zuletzt geprüft am 06.02.2025.

Bundeszentrum für Ernährung (Hg.) (2025): Der Weg der Nahrung. Unter Mitarbeit von BZfE Larissa Kessner und Bielefeld Silke Hoffmann. Bundeszentrum für Ernährung. Online verfügbar unter https://www.bzfe.de/schule-und-kita/material-fuer-die-schule/sekundarstufe/der-weg-der-nahrung, zuletzt aktualisiert am 22.01.2025, zuletzt geprüft am 09.04.2025.

Dr. Lioba Hofmann (2017): Nahrung und Verdauung. Wissen kompakt. Auflage 3. Unter Mitarbeit von Larissa Kessner BLE.